In der ersten Lesung hören wir heute die Erzählung von der „Ehernen Schlange“: Mose stellt auf Gottes Geheiß hin eine Kupferschlange her, deren Anblick vor dem Bösen (hier: die Schlangenbisse) rettet: also ein „rettendes Zeichen“ (Weish 16,7). Wer zur Kupferschlange aufblicke, werde vor den Schlangenbissen gerettet. Aber nicht der Anblick des Zeichens allein rettet, sondern das Vertrauen in die Zusage Gottes, so hören wir es im Buch Numeri der Bibel. Genauso wie beim Kreuz.

Das Kreuz ist uns ein rettendes Zeichen. Das feiern wir am Fest Kreuzerhöhung. Jesus sagt: Der Menschensohn muss erhöht werden, also am Kreuz hängen, damit die Welt gerettet wird. Durch das Kreuz gerettet. Das klingt für uns Christen so selbstverständlich. Und es ist doch eigentlich ein Skandal; völlig absurd. Durch das Kreuz gerettet. Für die Menschen zurzeit Jesu, und wahrscheinlich für viele heute noch, ist das eine völlig absurde Vorstellung. Für die Römer war das Kreuz die höchste Strafe. Cicero, der große römische Staatsmann, nannte es die größte Schande (Cicero, Reden gegen Verres II 5,168). „Schon das bloße Wort ‚Kreuz’ sollte … [einem] römischen Bürger fernbleiben,“ (Cicero, Pro Rabirio 5,16) – Am besten nicht einmal aussprechen das Wort „Kreuz“, so schändlich war die Vorstellung; das „Kreuz“ also ein böses Wort.

Und wir? Wir beten im „Kreuzweg“: „… denn durch dein heiliges Kreuz hast du Welt erlöst“. Und das nicht nur am Karfreitag. Heute feiern wir das Fest Kreuzerhöhung. Im Grunde feiern wir einen Skandal. Und doch feiern wir die Rettung der Welt durch den, der am Kreuz gestorben ist. Sie wissen, das Datum ist nicht willkürlich gewählt. Am 13. September 335 ließ Kaiser Konstantin in Jerusalem die Grabeskirche weihen. Und am Tag darauf wurde dort dem Volk das Holz des Kreuzes zum ersten Mal öffentlich gezeigt, also „erhöht“. Daraus hat sich die Tradition entwickelt, dass wir immer am 14. September ganz bewusst das Kreuz Christi verehren. Das Kreuz verehren: eigentlich ein Skandal.

Die älteste Darstellung eines Kruzifixes, die wir kennen, ist deshalb eine Verhöhnung; eine Skandalisierung. In Rom wird eine Zeichnung aufbewahrt, in Stein geritzt: Darauf ist ein römischer Soldat dargestellt, Alexamenos, der sich zu Christus bekannt hat, und seine Kollegen machen sich über ihn lustig. Da sieht man Alexamenos neben einem Kreuz, und am Kreuz hängt einer mit einem Eselskopf, und darunter ist zu lesen: „Alexamenos betet seinen Gott an.“ Dieser Gott wird als Esel verunglimpft. Was die Römer aber (wahrscheinlich nicht einmal bewusst) richtig gemacht haben: Ja, der Christ betet Gott an. Wenn wir das Kreuz verehren, beten wir Gott an, nicht bloß ein Zeichen, nicht bloß das Holz, nicht bloß ein tragisches menschliches Schicksal. Wir beten Jesus Christus an.

In der zweiten Lesung hören wir heute den wunderschönen Hymnus aus dem Philipper-Brief: Christus war Gott gleich und entäußerte sich und wurde ein Mensch wie wir. Und es ist kein größerer Name in der Welt und alle Welt soll ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu. Denn Jesus zeigt uns Gott genauso, wie er ist. So, und nicht anders!

Auf dem Weg in den Urlaub waren wir im August in Taizé. Vor 20 Jahren wurde das Frère Roger Schutz ermordet. Von ihm stammt der schöne und sehr kurze Satz, und mehr muss eigentlich gar nicht wissen: „Gott kann nur lieben.“

Das ist es, was wir Christen glauben. Gott tut nichts, außer zu lieben. Das ist der Gott, den uns Jesus zeigt. Der in Jesus ein Gesicht bekommt, Mensch wird, um uns das zu sagen: Gott ist Liebe – nichts sonst. Das können wir von Frère Roger lernen. Und dieser Gott-Mensch Jesus erleidet die schlimmste Schande, die man erleiden kann, den Tod am Kreuz.

Es gibt Konfessionen, die lehnen die Darstellung des leidenden Jesus ab. Jesus am Kreuz; Kruzifixe sind ihnen ein Gräuel, weil sie das Leiden nicht darstellen wollen. Denn nur der strahlende, siegende Jesus zähle.

Das ist alles andere als christlich. Jesus ist nicht der lachende Held, der von Wolken umgeben am Himmel im Gegenlicht erstrahlt. Jesus ist der Schmerzensmann. Schmerzen sind nicht zu leugnen. Der schandhafte Tod darf nicht vergessen werden. Er war ein Opfer, wie unzählige, auch heute. Aber das Opfer war nicht sinnlos.

»Wer Schmerzen wie ein nihilistischer Aufklärer … als sinnlos [betrachtet], als moralischen Skandal, als Irrtum der Natur, der wird verlangen, ihn völlig aus der Welt zu schaffen. Doch wer dies versucht, wird Schiffbruch erleiden, wie alle Utopisten, die an Verwirklichungen arbeiten, die dem Gesetz des Lebens widersprechen. Denn Schmerz gehört zum Leben, zu seinem Anfang und zu seinem Ende. Und für die meisten auch zu seinem Verlauf.« (Vgl. Sebastian Kleinschmidt: Schmerz als Erlebnis und Erfahrung. Deutungen bei Ernst Jünger und Viktor von Weizsäcker, Leonberg: 2016, S. 19)

Gestern las ich in „Christ in der Gegenwart“, manche dächten, wir würden heute feiern, dass wir dem Schrecken entkommen. Aber wir entkommen dem Schrecken nicht. Wir können und wir dürfen das Leiden nicht verleugnen. So viele Menschen leiden. Und wir verstehen es so oft nicht. Was sage ich einer jungen Mutter, deren Kind an Krebs stirbt? Was sage ich Eltern, deren elfjährige Tochter sich umbringt? Dass sie dem Schrecken entkommen? Nein! Es gibt sinnloses Leiden, das wir nicht verstehen können. Das können wir nicht wegdiskutieren.

Aber wir Christen glauben: Das Leiden hat ein Ende. Leid ist nicht das Ende. Im Kreuz ist Hoffnung; im Kreuz ist Leben; ja im Kreuz ist Heil, Heilung. Die Erlösung geschieht am Karfreitag; nicht erst am Ostersonntag. Beides gehört zusammen. Christus ist für uns gestorben und auferstanden, um uns, die ganze Schöpfung, zu heilen. Heil zu machen, aus der Macht der Angst um uns selbst zu befreien. Dafür ist das Kreuz ein Zeichen; aber nicht der Anblick des Zeichens rettet, sondern der, der es uns gegeben hat: Gott allein, der in Jesus Mensch geworden ist; ein Gesicht bekommen hat; Mensch wie wir, der leidet und sich quält und uns versöhnt – mit uns selbst; mit unserem Mitmenschen; mit ihm. Nicht wir müssen ihn versöhnen; nicht er muss sich versöhnen. Wir müssen uns versöhnen. Nicht er brauchte das Opfer; wir brauchten es. Als Zeichen des Heils. Damit wir verstehen: Nicht im Sieg liegt der Sieg, nicht in Macht und Gewalt. In der Verwundbarkeit liegt der Sieg, in der Bereitschaft zur Hingabe, in der Erniedrigung und Schande. Die Römer haben das Gegenteil von dem erreicht, was sie erreichen wollten.

Der schändlichste Tod, der komplette Ruin, wurde zur Heilung, zum Heil, zur Auferstehung. Durch das Kreuz sind wir gerettet. Denn Jesus ist nicht Mensch geworden, um uns, um die Welt zu richten, sondern um uns zu retten.

(Predigt in der Wort-Gottes-Feier zum Fest Kreuzerhöhung am 13.9.2025 in St. Hildegard, Berlin-Frohnau)

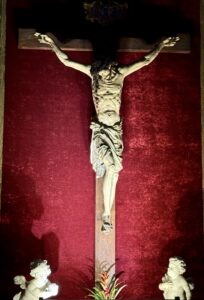

Bild: Kruzifix in der Kirche Il Gesù, Rom (Foto: privat)